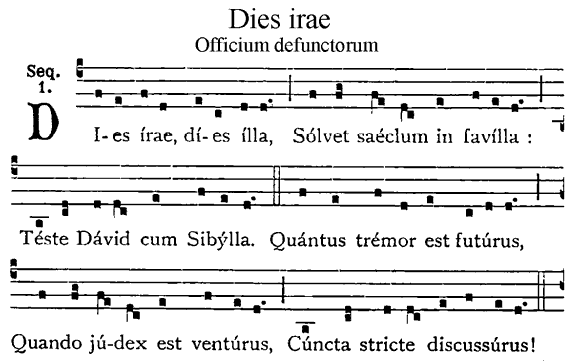

A. Psaume/requiem, dies irae

Ce chant est un psaume : un poème religieux qui sert de prière et de chant. Celui-ci est un dies irae. C’est un chant que l’on utilise pour les messes d’enterrement. En musique, une messe d’enterrement s’appelle un requiem. On en joue toujours aujourd’hui (pour les personnes importantes).

B. Le clergé et la vie rythmée par la religion

Qui chantait les chants religieux ?

Au Moyen Âge, la vie est rythmée par la religion. Les gens n’avaient pas de montre ou d’horloge. C’est l’église du village qui donnait l’heure.

Et qui faisait sonner les cloches de l’église ?

Les moines sont des gens qui s’occupent de la religion. Une partie vit à l’écart des autres, dans des abbayes. La journée des moines est rythmée par 8 prières : Matines, Laudes (=louanges), Prime, Tierce, Sexte, None (=1e, 3e, 6e et 9e heure du jour – à partir de 7h00 environ), Vêpres (=soir, coucher du soleil) et Complies. A chaque moment de prière ensemble, les moines chantent.

Lorsqu’ils ne prient pas, les moines travaillent pour le monastère (jardinage, cultures ; copie) ou s’occupent des pauvres et des malades, et de l’enseignement.

C. Le chant grégorien

La musique religieuse du Moyen Âge s’appelle le chant grégorien. Cette musique vient des mélodies romaines. Car au VIIe siècle, le pape Grégoire Ier a voulu réunir et écrire toutes les mélodies romaines utilisées par les chrétiens pour que tout le monde puisse les chanter. Les mélodies sont anonymes. Tout le monde les chantes, mais on ne sait pas qui les a inventées.

Les textes religieux sont en latin. Le latin est la langue des lettrés, de ceux qui ont appris à lire et écrire (les livres étaient écris en latin ou en grec). Les moines étaient lettrés, car ce sont eux qui recopiaient les « livres », et les enluminaient.

Pourquoi les prières prononcées en commun sont-elles mises en musique ?

Chaque moment de prière en commun est mis en musique. C’est alors plus facile de retenir le texte, et de prier tous ensemble en même temps.

Le Moyen Âge, c’est la période où l’on commence réellement à avoir envie de laisser des traces de la musique, pour s’en rappeler, la transmettre, et pour que tout le monde puisse chanter la même chose. Avant, les musiciens devaient se rappeler de tout leur répertoire par coeur.

Comme certains moines savaient aussi lire le grec, ils s’en sont inspiré pour écrire la musique avec des signes correspondant à des gestes et à la musique des mots. Les moines musiciens ont cherché à représenter la musique avec des gestes : les neumes (neuma (grec), signe/geste). Par exemple, un bout de mélodie qui descend de l’aigu vers le grave donne un trait qui descend ; on essaie de dessiner la musique.

Le texte a été écrit avant la musique. Et la musique a été choisie en lisant le texte, en faisant chanter les mots (les textes = psaumes = « poésie » religieuse). A cette époque, il est important de comprendre le texte. La musique sert à rendre le texte plus joli, à s’en souvenir.

Les chants grégoriens sont chantés a capella. Cela veut dire qu’il n’y a pas d’instrument pour accompagner les chanteurs.

Les historiens ont retrouvé des manuscrits avec des neumes datant du VIIIe siècle jusqu’au XIVe siècle. Ce sont les seules traces écrites qui nous restent de la musique religieuse du Moyen Âge.

« Nous n’étudions pas cette oeuvre pour la religion, mais pour la culture. Je vous propose d’étudier cela pour savoir comment on pouvait faire de la musique au Moyen Âge. »

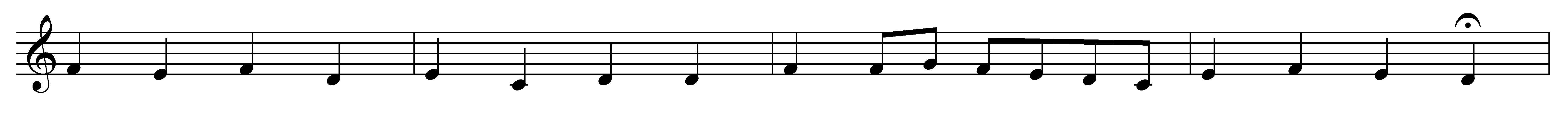

Les deux premières phrases répètent la même mélodie.

Les deux premières phrases répètent la même mélodie.

On peut envisager deux groupes qui se répondent. Et surtout, alterner le chef de choeur (qui n’est pas toujours l’enseignant) !

Dies irae, dies illa,

Dies irae, dies illa,

Solvet saeclum in favilla,

Teste David cum Sibylla.

Quantus tremor est futurus,

Quando judes est venturus,

Cuncta stricte discussurus !

[traduction]

Jour de colère, ce jour là réduira la monde en poussière,

David l’atteste, et la Sibylle.

Quelle terreur nous saisira,

lorsque le juge apparaîtra

pour tout scruter avec rigueur !

La version .pdf téléchargeable ici :

dies-irae.pdf (756 téléchargements )

2 commentaires